Das darf nur einer: der Miura

Miura ist nicht gleich Miura. Kyosho macht alle Varianten, den Miura S, den SV, gar den SVR. Und nun kommt als Wiederauflage der Miura ohne Suffix, einfach nur Miura. Sie alle sind faszinierend, betörend, verstörend. Der Suffixlose ist das Original von 1966.

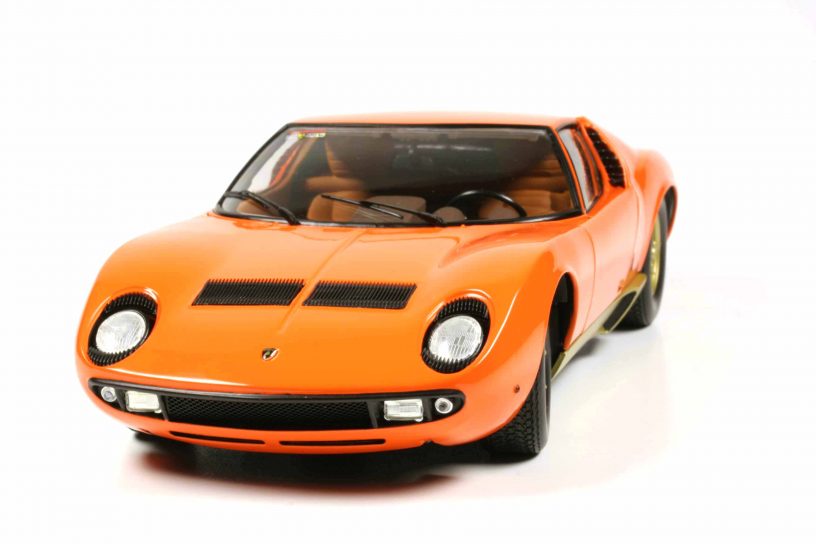

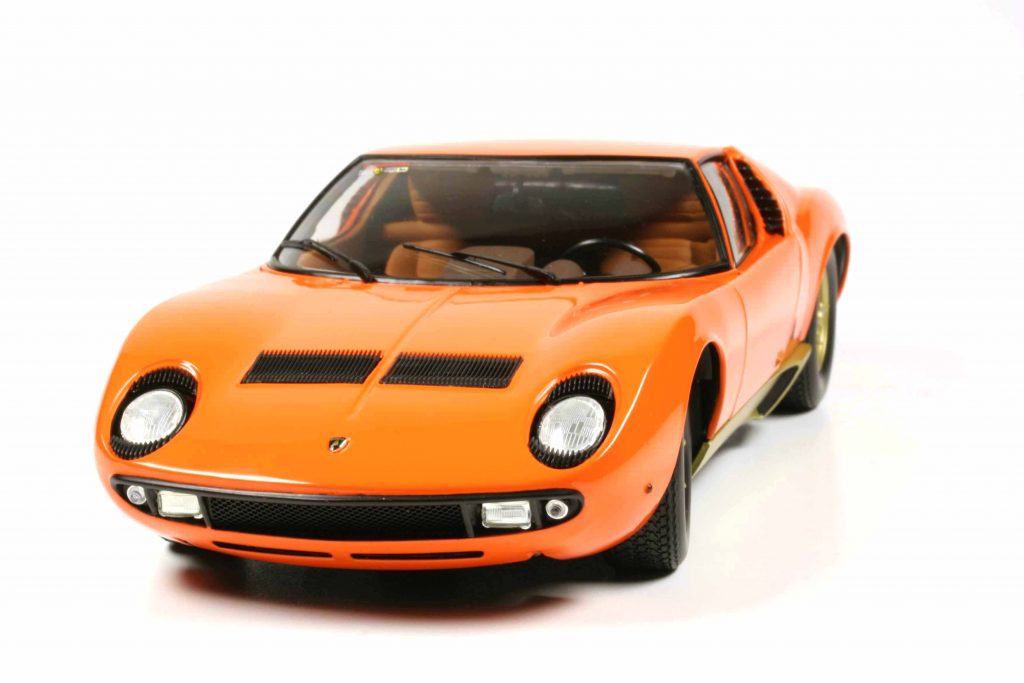

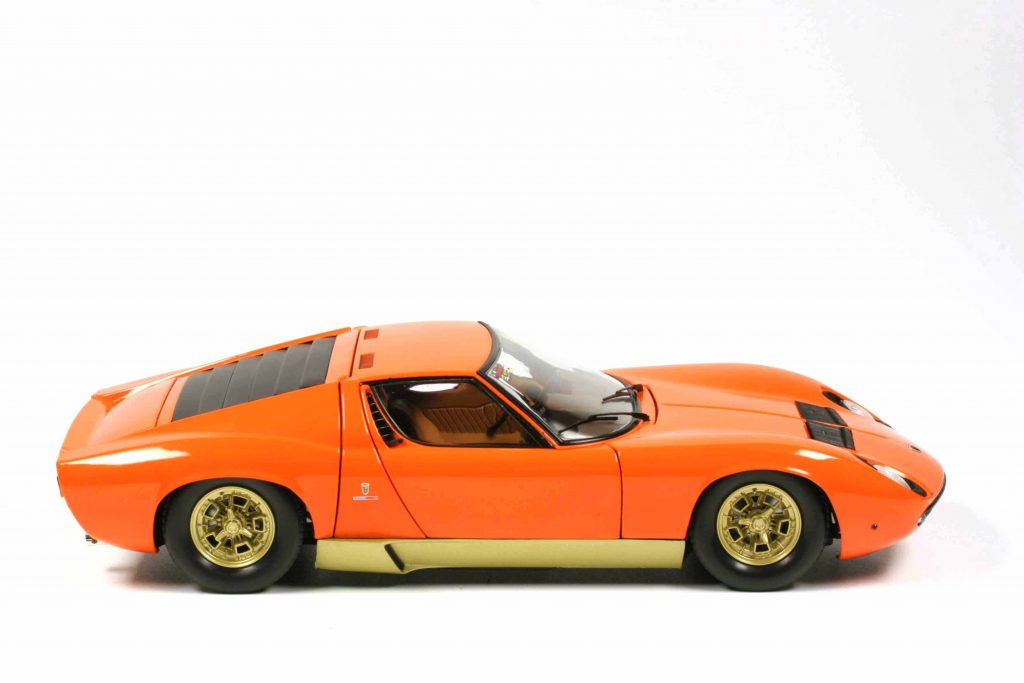

Unser Muster erdreistet sich, innen und außen orangefarben zu sein und dies mit Schweller und Felgen in Goldmetallic zu kombinieren. Das darf sonst keiner. Das darf nur ein Miura. Denn was für andere Autos gilt, hat für ihn keine Gültigkeit: Den Spruch „Quod licet Jovi non licet bovi“ kennt jeder Asterix-Leser, und etwas holperig übersetzt bedeutet er: Was dem Gott Jupiter gestattet ist, darf ein Ochse noch lange nicht tun. Nicht mal Porsche kombinierte seinen orangefarbenen 911 S mit güld’nen Füchsen und ebensolcher Schwellerzier, und Porsche nahm sich farblich Ende der 60er und Anfang der 70er auch ganz schön viel heraus! Objektiv passt die Farbkombination am Miura nicht. Aber wer nähert sich einem Miura schon objektiv? Die beiden Worte „Miura“ und „Objektivität“ schließen einander aus. Der Miura ist nur subjektiv, ist nur Faszination, Emotion, dramatisch, brachial, erschütternd, brutal, eine Orgie für alle Sinne. Wenn jemand kommt und ihn kritisiert, ihn eine „Affenschaukel“ nennt, ihm konstruktive Defizite vorwirft und dafür nicht gelyncht wird, so muss er schon ein Schwergewicht wie Heinz Steber sein. Er gilt als wahrer Miura-Mann, er fuhr sehr früh einen, und er ließ den Seinen im Werk zum SVR umbauen. Steber darf so etwas sagen. Und der Miura darf sein, wie er ist. Eine Diva wird angebetet. Niemand fragt, ob sie kochen kann.

Nun lässt sich wahrlich sagen: Es gibt genügend Miuras. In allen Maßstäben vom zeitgenössischen Spielzeug bis zum Hypermodell in 1:8. Das stimmt. Es stimmt auch, dass der Miura derzeit nicht unbedingt im allgemeinen Fokus steht. Seinen letzten ganz großen Hype hatte der Miura, auch in Sachen Modellauto, als 2006 anlässlich seines 40sten Geburtstags der Miura Concept 2006 präsentiert wurde – eine Studie aus der Feder Walter de Silvas, welche Marcello Gandinis Bertone-Originaldesign von 1966 modern interpretierte. Trotzdem ist und bleibt der Lamborghini Miura für mehrere Kohorten der Traum der Kindheit und Jugend und ist bis heute ein (ungestillter) Männertraum. Ginge es darum, das faszinierendste Design aller Zeiten zu wählen, so käme der Miura sicherlich unter die Top Ten. Zwischen 1966 und 1972 gab es unterschiedliche Typen, Sonder- und Einzelmodelle, und nach Produktionsauslauf wurden auf Wunsch nochmals ein paar aus vorhandenen Teilen hergestellt, der letzte erst 1975. Als der Miura 1966 erschien, betörte er die Fach- und sonstige Welt. Aber perfekt, also auskonstruiert, war er nicht. Viele kleine technische Verbesserungen flossen sofort in die Serie ein, größere Veränderungen führten 1969 zum Miura S und 1971 zum SV (= Super Veloce). Für den Miura S wurden die Hinterradaufhängungen geändert, damit das Heck beim Beschleunigen nicht mehr so stark nach unten drückt. Innen belüftete Bremsscheiben sorgten für eine bessere Verzögerung. Die Motorleistung stieg von 350 auf 370 PS (anders geformte Brennräume, Nockenwellen mit größerem Hub, geänderte Vergaser). Optisch ist der Miura der zweiten Generation an verchromten Fensterscheibenrahmen erkennbar. Das hübsche Lenkrad mit Holzkranz wurde durch ein Ledervolant ersetzt. Offenbar schon etwas zuvor, denn das Kyosho-Modell, eindeutig kein Miura S, sondern ein Miura, trägt ein Lenkrad mit schwarzem Kranz, also Leder. Kein Holz, schade! Für viele Enthusiasten sind die ersten Miuras, also der Miura und der Miura S, die schönsten, weil schlanksten. Der SV ab 1971 weist stärker ausgewölbte Kotflügel auf, der breiteren Räder wegen. Und er verlor seine „Augenbrauen“ um die Scheinwerfer.

Die Kyosho-Miuras sind allesamt keine Neuentwicklungen. Sie stammen aus den „goldenen Zeiten“ des 1:18-Formenbaus um die Jahrtausendwende, sind herrlich old school und erfreuen damit unser Herz. Wer sich heute einen Kyosho Miura gönnt, bekommt ein Modell, das genauso schön ist wie damals vor 20 oder 25 Jahren, nicht schöner, aber es wurde auch nichts eingespart. Immerhin gab es die aktuellen Farbkombinationen damals nicht, somit ist der Neue also eine Farbvariante.

Der Kyosho Miura demonstriert, was „all open“ bedeutet

Dieses Automodell bereitet aus drei Gründen große Freude: weil es ein Miura ist, weil es ein Kyosho ist und weil es so ist wie früher. All open heißt wirklich all open. Da geht die Klappe in der Klappe auf. Am Miura klappt, wenn alles offen ist, quasi die komplette Karosserie weg. Und im hinteren Teil ist noch eine kleine Kofferraumklappe, und die geht beim Kyosho-Modell natürlich auch auf (und ist schön weich mit Teppichboden ausgeschlagen, wie der Innenraumboden auch). Auch vorne klappt etwas in der Klappe auf, nämlich die Tankabdeckung – das heißt, nur das rechte der beiden schwarzen Rechtecke, denn darunter sitzt der Einfüllstutzen. Wenn ein Auto all open sein muss, dann dieses. Es ist, obgleich sattsam bekannt, immer wieder eine Offenbarung, wenn Gandinis Meisterstück einen totalen Strip hinlegt. Da bleiben nur das Chassis und die Fahrgastzelle stehen und unwillkürlich kommt dem Betrachter Joe Cockers „You can leave your hat on“ in den Sinn. Der Anblick des offenen Miura ist so anders als derjenige des geschlossenen, dass es fast schon reizvoll wäre, zwei nebeneinander in die Vitrine zu stellen: einer im Ruhe- oder Fahrmodus, also Klappen und Türen zu. Und einer, der demonstriert, was „all open“ bedeutet.

Was man unter den Wegklappteilen sieht, lässt den sorgfältigen, vielleicht sogar skeptischen Betrachter mit einer zufriedenen Mine zurück, mit der Gewissheit: „Gut gemacht, Kyosho!“ Ohne auf jede technische Kleinigkeit, die minutiös nachgebildet ist, einzugehen (zumal wir wahrlich nicht alles identifizieren können, was wir sehen), ist die Vielzahl der Details ebenso faszinierend wie deren Zusammenspiel zu einem großen Ganzen. Es ist Kyosho, so wie Kyosho eben ist: Alles solide, satt schließende Türen und Hauben an Scharnieren, die nicht verbergen, dass sie Scharniere sind. Das Automodell ist ein grundsolides Stück Metall mit nicht übermäßigem Plastikanteil. Nebst seinem all open kann er sogar noch mehr, er lenkt, er federt und er rollt ganz gut. Er lädt also ein zum Spielen und er erduldet ob seiner Qualität, dass man mit ihm spielt. Genau das ist der Charakter der Kyosho-Modelle, den wir so schätzen und dem wir gerne das ein oder andere vielleicht etwas zu klobige Teil unterordnen. Man kann nicht beides haben, totale Filigranität und Handsamkeit. Es muss einen Kompromiss geben, der teilweise nichts als dem Material (also nicht der Konstrukteurskunst) geschuldet ist, und Kyosho schafft diese Balance hervorragend.

Unnütz zu erwähnen, dass Linienführung, Gravurentiefe, Lackqualität und Verarbeitung tadellos sind. Eine Schau sind die in mattem Gold lackierten Campagnolo-Magnesiumfelgen mit Zentralverschluss, hübsch die sichtbar blau lackierten Schraubenfedern und die knallrote Hupe, ja überhaupt die farbliche Detaillierung und Beschriftung unter den Hauben. Innen ist der Wagen in einem so seltsamen Braun in derselben Helligkeit wie die Außenlackierung gehalten, dass das Gestühl, die Auslegeware und die Türverkleidungen ebenfalls orange wirken. Kein Detail wurde vergessen, alles fein gemacht, teils verchromt, die Gurtschnallen als Fotoätzteile, die Gurte aus Stoff.

Selbst das Auspacken aus der Box macht Freude: keine Schraube. Und das Einpacken danach macht ebenfalls Freude: keine Flüche, weil keine Schraube. Kyosho-Modelle überstehen den Transport vom China zum Sammler dennoch. Das geht also, was Kyosho beweist. Warum machen es die anderen nicht so? Ein herrlicher Miura! Das ist ein Modell, dem inhärent ist, es immer und immer wieder aufs Neue zu erkunden, und der Betrachter wird jedes Mal Neues finden. man kann sich tatsächlich nicht daran sattsehen.

Kyosho: ein bisschen Geschichtliches

Kyosho ist ein wenig älter als der Lamborghini Miura. 1963 wurde das Unternehmen in Tokio als Spielzeuggroßhandel gegründet, hauptsächlich für den Export in die USA, dann Eigenproduktion im Bereich Radio-Contol-Spielzeug, was heute noch die Kyosho-Domäne ist. Modellautos in 1:43 und 1:18 produziert Kyosho seit 1991, die ersten Achtzehner waren Honda NSX, Eunos Roadster = Mazda MX-5, Nissan Fairlady Z und Skyline R326 GT. Der deutsche Kyosho-Importeur Bernd Möbus aus Hamburg schaffte es, Kyosho Deutschland, 1999 gegründet, als Zulieferer vor allem für BMW, aber auch für andere Automobilhersteller, zu etablieren. Kyosho Deutschland, bald mit einer Niederlassung in Aachen, rekrutiert aus ehemaligen Minichamps-Mitarbeitern, emanzipierte sich zusehends vom japanischen Mutterhaus. 2012/13 wurde aus Kyosho Deutschland die Firma i-Scale, weiterhin in Möbus’ Besitz, aber völlig unabhängig von Kyosho in Japan. Während Kyosho in Tokio seit 1991 das Gleiche macht, nämlich hochwertige Modellautos herzustellen, spezialisierte sich i-Scale auf Industrieaufträge und Auftragsarbeiten für externe Hersteller, hauptsächlich für Modellautogroßhändler, die ihre eigene Modellautomarke kreierten. i-Scale-Modelle sind selten als solche gemarkt, und i-Scale hat keinen Fachhandelsvertrieb. Kyosho hingegen schon, und der hiesige Importeur ist Minichamps. Denn Kyosho lässt seine Diecast-Modelle bei Sum’s Model Inc., der Firma des Herrn Sun Liu im chinesischen Dongguan, fertigen. Minichamps und BBR gehören ebenfalls zu den Kunden von Sum’s Model, und dessen Fachhandelsmarke ist Almost Real. Und weil alles mit allem zusammenhängt, importiert Minichamps nicht nur Kyosho-Modelle, sondern auch Almost Real und die Diecast-Linie von BBR – also lauter Erzeugnisse von Sum’s Model.

In Japan ist der orangefarbene Miura bereits im April erschienen, nun ist er beim Europa-Importeur Minichamps angelangt, zusammen mit einem roten Wagen, ebenfalls mit goldfarbenen Schwellern und Campagnolos, und einem weißen Miura, an dem diese Teile silbern gehalten sind. Der 1966er Miura wird auch in Gelb kommen, zunächst in Japan diesen Oktober, aber es wird noch Monate dauern, bis er Europa erreicht.

afs

Modellfotos: bat

Steckbrief:

Kyosho KYO8314PB Lamborghini P400 Miura (Bertone) 1966 orange/goldmetallic. Fertigmodell Zinkdruckguss, Maßstab 1:18. UVP des Importeurs Minichamps 305 Euro.