Der letzte Ferrari-Le-Mans-Sieg für viele Jahre

CMC arbeitet effizient, aber bedächtig. CMC offeriert nicht allzu viele Neuheiten pro Jahr. Doch jede bietet Gesprächsstoff. Jetzt der Ferrari 250 Le Mans von 1964, erneut ein Kleinod in 1:18. Neun Versionen, jede im Detail anders, farblich sowieso, und das Modell ist CMC-üblich filigranste Handwerkskunst in Reinkultur.

Der Ferrari 250 Le Mans von CMC ist da. Er fügt sich gut ins Portfolio, die CMC-Liebhaber erwarteten ihn sehnsüchtig, er passt prima zu anderen CMC-Modellen, die CMC-Sammlungen finden eine sinnvolle Ergänzung. Ferraris dieses Typs in 1:18 gab es bisher (und es werden auch weitere folgen), aber CMC-Modelle sind eine Klasse für sich und haben somit aus der Sicht ihrer Bewunderer stets eine Daseinsberechtigung. Letztlich konkurrieren sie mit nichts – außer mit sich selber, denn CMC bringt stets eine große Zahl an Varianten, die minutiös die Spezifika ihrer Vorbilder wiedergeben und somit Begehrlichkeiten wecken. Doch von den CMC-Fundamentalisten abgesehen, dürfte sich die Erfüllbarkeit des „normalen“ (und nicht ausschließlichen CMC-) Sammlers in Sachen CMC auf ein Modell beschränken. Und hierbei ist in den seltensten Fällen das viel thematisierte Platzproblem ausschlaggebend, vielmehr sind meist schlichtweg monetäre Gründe gebietend. Deswegen wird in diesem Beitrag weniger über den Hintergrund des Vorbildes gesagt. Diesen würdigten wir bereits in der Vorberichterstattung in Caramini-online vom 23. Juli 2025. Vielmehr werden die unterschiedlichen Varianten beleuchtet und das Modell wird grundsätzlich vorgestellt.

Neun Ferraris, darunter zwei Langnasen

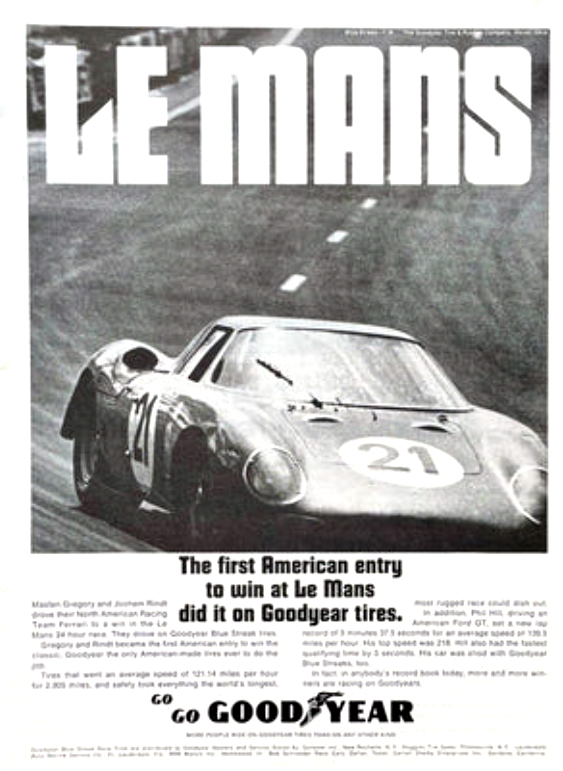

Neun unterschiedliche 250 LM bringt CMC, sieben davon mit identischer Grundkarosserie, zwei mit der sogenannten Drogo-Nase, also einer neu modellierten Frontpartie, was nur vier der 31 oder 32 (je nach Lesart) gebauten 250 LM zugute kam. M-261 ist der Sieger von Reims 1964, pilotiert von Graham Hill und Jo Bonnier (# 7), Chassis-Nr. 5895, seit den 80er Jahren Eigentum eines italienischen Sammlers. Ebenfalls in Reims 1964 eingesetzt war M-262, am Steuer John Surtees und Lorenzo Bandini (# 8), Chassis-Nr. 5909. Der Wagen war zunächst Bestandteil von Luigi Chinettis North American Racing Team (N.A.R.T.), dann gehörte es Bob Grossman von der Scuderia Bear, der es 1964 einsetzte. Unfall bei der Le Mans Classic 2008, dann Restaurierung. Dieser Ferrari ist ebenfalls Ferrari-Rot mit weißer Nase, wie M-261. Silbermetallic und somit außergewöhnlich für einen Ferrari lackiert ist der 250 LM von Ron Grossman (M-267), 1964 bei der Nassau Tourist Trophy eingesetzt, Chassis-Nummer 5909 (# 90). Le Mans 1965 gewann Chassis-Nr. 5893, Jochen Rindt/Masten Gregory (# 21), ebenfalls für das N.A.R.T. unterwegs, der vorläufig letzte Gesamtsieg für Ferrari in Le Mans. Dieser Wagen wurde 2025 in Paris für rund 35 Millionen Euro versteigert und er ist der eine, den sich CMC zum Vermessen auserkor. Das ist ein „Drogo“-Wagen, also mit der veränderten Frontpartie, CMC-Nr. M-263. Trotz 1500er-Auflage ist dieses Modell werksseitig ausverkauft, bevor es ausgeliefert wurde.

Ebenfalls Le-Mans-Teilnehmer 1965 war M-264, der gelbe Ferrari mit Pierre Dumay und Gustave Gosselin an Bord, lief trotz Unfalls auf Rang 2 ein (# 26). Chassis-Nummer 6313 war der vorletzte gebaute 250 LM, als Neuwagen an die Ecurie Francorchamps verkauft. Diesen Wagen besaß David Piper in den 70er Jahren. M-265 stand in Diensten der schweizerischen Scuderia Filipinetti, erster Einsatz 1000-km-Rennen in Monthléry 1964. CMC bildet Chassis-Nummer 6119 als Le-Mans-Teilnehmer 1965 in den Händen von Dieter Spoerry/ Armand Boller (# 27) nach, sechster Platz. Er steht heute, nach einer Komplettrestaurierung durch Ferrari, in einer Sammlung in Nahen Osten. Diese Version ist unser Fotomuster.

Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte Chassis-Nummer 6105 auf der Earls Court Motor Show 1964 in London und diente Corgi Toys als Vorbild für seine zeitgenössische Miniatur (M-266). Danach kaufte ihn der Gentleman-Driver Ron Fry. Er und seine Nachfolger setzten den Wagen bei lokalen Berg- und Sprintrennen bis 1970 ein, dann wurde er nach Japan verkauft. Heute ist er wieder in Europa, und dieser Wagen mit dem Kennzeichen RON 54 ist der zweite, den CMC gescannt und fotografiert hat (und dann noch einen dritten mit Serienkarosserie). Dies ist das einzige Modell ohne Startnummer, einfach ein rot lackierter Ferrari als Straßenfahrzeug mit Straßenzulassung. Für manchen Sammler mag dieses „Defizit“ gerade ihn zum begehrtesten der Reihe machen. M-268 ist der Monza-Gewinner 1964, Nino Vaccarella (# 31). Chassis-Nummer 5899 ging ursprünglich auch an die Scuderia Filipinetti in die Schweiz. 1965 schwerer Unfall. Dies ist der Wagen, der dann mit einer Porsche-906-Karosserie neu aufgebaut wurde, verunfallte unter wechselnden Eigentümern erneut mehrmals und wurde erst Ende der 90er Jahre vernünftig restauriert und in Folge 2005 von Ferrari Classiche zertifiziert. Last but not least M-278, ein weiterer Drogo-Longnose-Ferrari, Chassis-Nummer 5897, David Piper/Richard Attwood auf Rang 15 bei den 24 Stunden von Daytona 1966 (# 27). Die Lackierung ist in typischem Piper-Grün gehalten, nur für mutige Ferrari-Sammler geeignet (passt aber hervorragend zum Piper-GTO, den Caramini-online am 28. Mai 2024 präsentierte). David Piper war Erstbesitzer ab Juli 1964, nach Unfall im folgenden September mit fabrikneuem Chassis neu aufgebaut. Der Wagen hatte wechselnde Eigentümer und mehrere Unfälle und wohnt heute in der Schweiz.

Kein einziger ist also ein Werkswagen. Denn als solcher wurde der 250 LM in der Sportwagenmeisterschaft nie eingesetzt. In den Händen privater Rennställe (und Gentlemen-Driver) schlug er sich aber tapfer, auch ohne Werksunterstützung schaffte er Podestplätze in Le Mans, Reims, Monza, Nassau oder Daytona – von den weniger bedeutenden Veranstaltungen mal ganz abgesehen. Und heute gehört der 250 Le Mans zu den Stars bei Klassikrundstreckenrennen. Wie beliebt und heiß begehrt er ist, bewies Chassis-Nummer 5893 mit dem sagenhaften Sotheby’s-Auktionsergebnis von 35 Millionen Euro im Februar 2025 in Paris anlässlich der Rétromobile; der Wagen hatte zuvor zu den Beständen des Indianapolis Motor Speedway Museums in den USA gehört.

Schraubbare Zentralverschlüsse mit Rechts-/Links-Gewinde

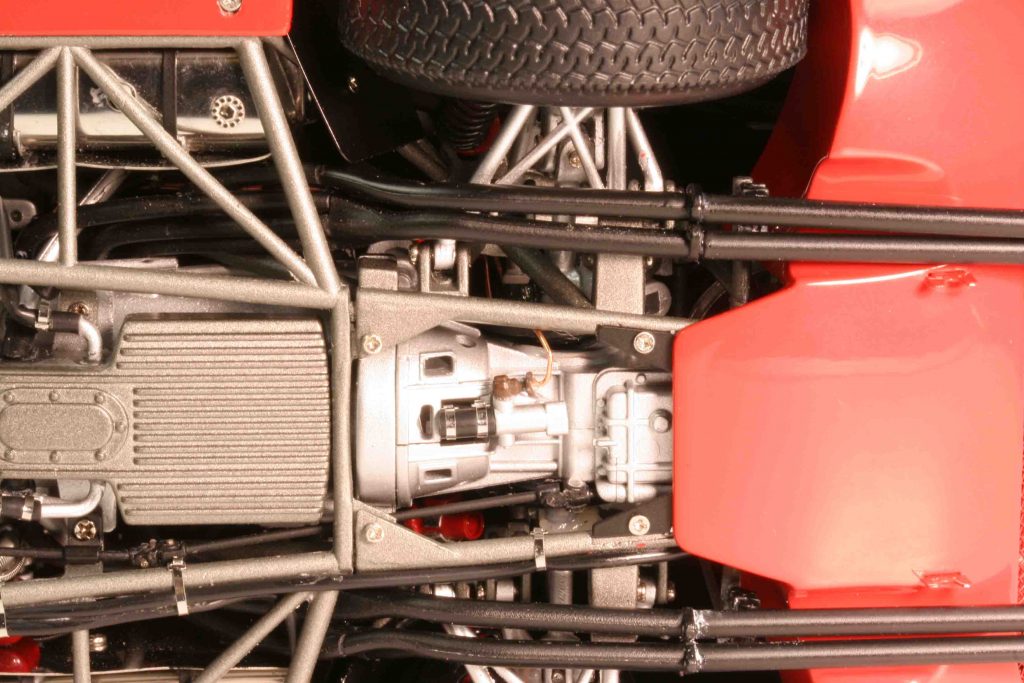

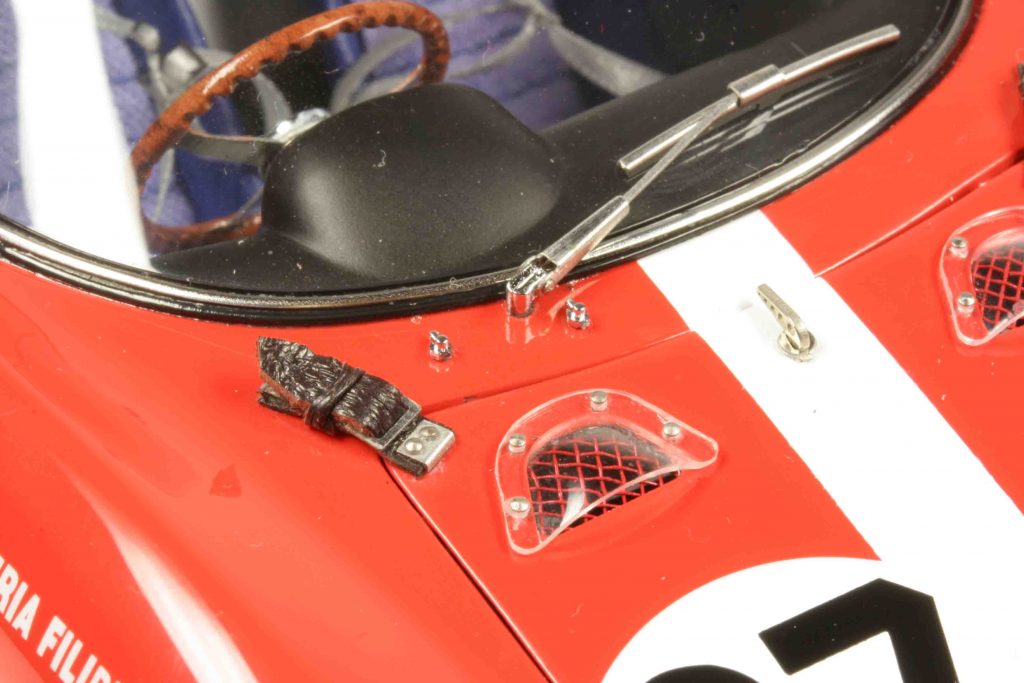

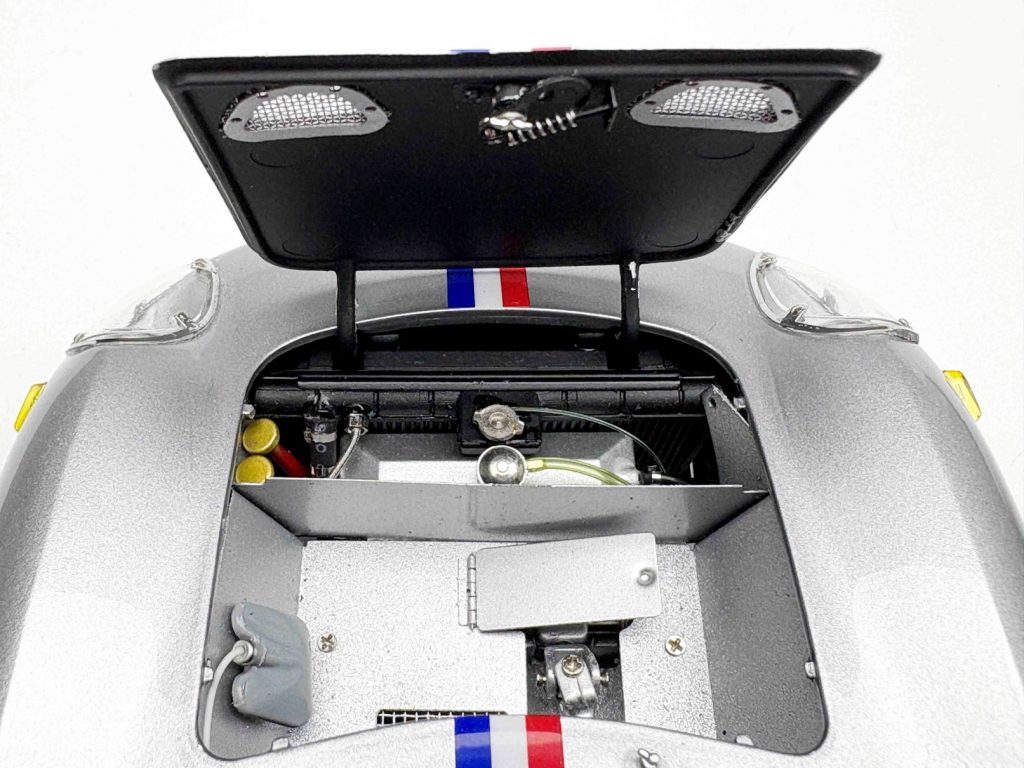

Nun ein verlängerter „Steckbrief“, sehr prosaisch und weitgehend schmucklos formuliert: Die CMC-Modelle bestehen aus jeweils rund 1800 Einzelteilen (je nach Variante). Zum Vergleich: Ein durchschnittliches, heutiges, „echtes“ Auto besteht aus rund 10.000 Einzelteilen, also gerade mal gut die fünffache Anzahl. Alle 250 LM von CMC sind Rechtslenker. Die Motorhaube klappt auf, hat zwei Abstützstangen, funktionierende Schnellverschlüsse, darunter auch ein Reserverad mit Lederbefestigungsgurten. Herzstück ist der voll verkabelte und mit Leitungen versehene V12 mit sämtlichen Anbauaggregaten. Die vordere Haube geht ebenfalls auf, ist (je nach Version) mit den CMC-typischen Lederriemchen verschlossen – die von den einen Sammlern vergöttert und von den anderen misstrauisch beäugt werden, weil nicht wurstfingergeeignet. Die Türen lassen sich öffnen und verfügen über funktionierende Schiebefenster. Der Innenraum ist absolut vorbildgetreu inklusive Anschnallgurten, die Ledersitze mit Textilbezug, vorbildliches Armaturenbrett mit allen Uhren und Schaltern. Die Borrani-Speichenfelgen sind perfekt gestaltet und bestechen durch schraubbare Zentralverschlüsse mit Rechts-/Linksgewinde. Ebenso exakt wie das Vitrinensichtbare ist die Unterseite: Bodengruppe mit hervorragenden Radaufhängungen, Öl- und Benzintank aus Edelstahlblech, auch Bodenplatten aus Edelstahlblech (abschraubbar), dazu Rennsportauspuffanlage und innen liegende Scheibenbremsen an der Hinterachse.

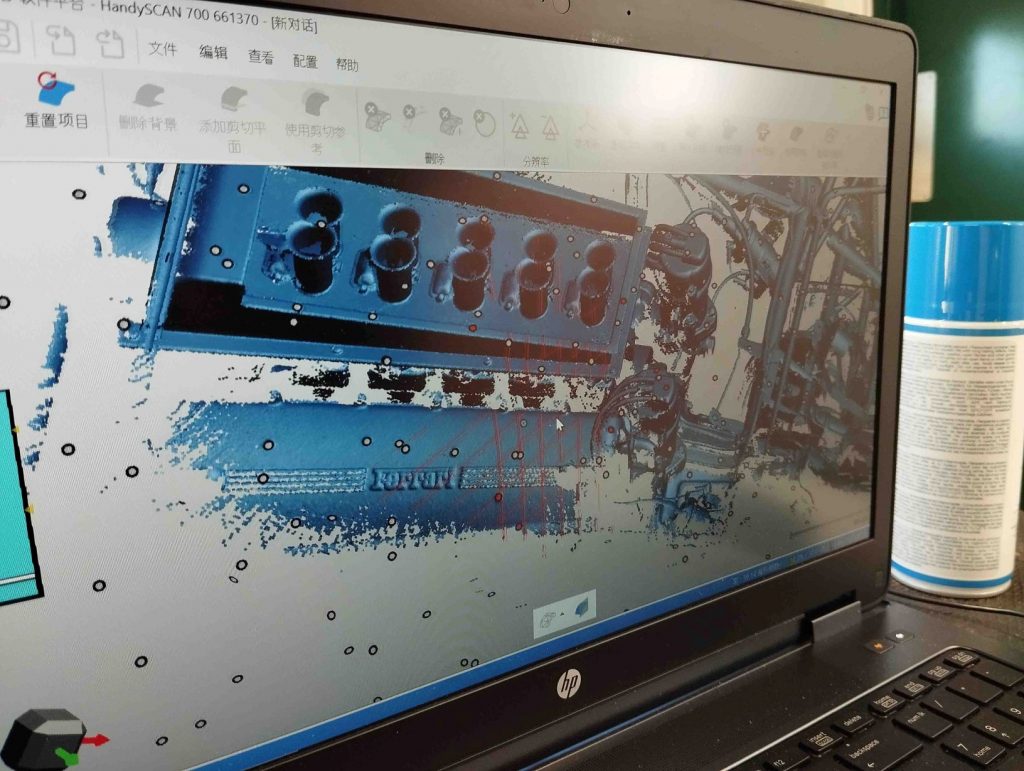

Das alles kennen wir von CMC, erwarten es auch. Deshalb ist CMC ja CMC und nicht Amalgam (deren Le-Mans-Siegerauto zumindest im Bereich der Drogo-Nase nicht stimmt). CMC betreibt den größtmöglichen Aufwand beim Abtasten des Originals. Zur Vermessung wird dieses mit hunderten oder gar tausenden lichtreflektierenden Punkten beklebt. Diese dienen dazu, dass die Scansoftware effektiv erkennt, wo im Raum respektive wo am Fahrzeug gerade elektronisch abgetastet wird. Jeweils drei bis fünf Punkte werden mit dem aufprojizierten roten Liniennetz „beschossen“. Dadurch können die beiden Optiken am Gerät aus unterschiedlichen Winkeln diese Punkte erkennen, und aufgrund ihrer Lage zueinander kann das System die erfassten Daten zuordnen. Dass die aufgeklebten Punkte, wie unser making-of-Foto zeigt, vermeintlich willkürlich angebracht sind, hat System: CMC-Deutschland-Chef Markus Mohn erläutert: „Hier wäre präzises Arbeiten ausnahmsweise kontraproduktiv. Denn wenn alle Punkte in demselben Raster und mit demselben Abstand zueinander angebracht würden, wäre das System orientierungslos.“ So baut sich also während des Abtastens der Karosserie oder eines Einzelteiles derselben oder des Motors oder eines sonstigen in sich geschlossenen Teiles während des Scans am angeschlossenen Computer peu-à-peu die Obenflächengeometrie auf. Natürlich ist das aufwendig und teuer – nicht nur wegen der Technik, sondern auch, weil man ein Original aufspüren muss, das gescannt werden darf, und etliche Mitarbeiter etliche Tage dort verbringen müssen, wo sich das auserkorene Fahrzeug aufhält. Aber von allem, was man selber macht, weiß man, wie man es gemacht hat und was es taugt. Andere Modellautohersteller (längst nicht alle, Gott bewahre!) kaufen Daten und wissen nicht, unter welchen Bedingungen und in welcher Qualität sie angefertigt wurden. Und die ganz Dreisten scannen ganz einfach ein vorhandenes Modellauto ab, das sie dann größengleich bringen oder hoch- oder herunterzirkeln. Ganz elend ist das Ergebnis, wenn eine 1:43-Miniatur in 1:18 hochkopiert wird. Alles schon dagewesen…!

„Blue Streak“-Gummis und besondere Schläuchlein

Und CMC wäre auch nicht CMC, wenn nicht die Einzelheiten der jeweiligen Fahrzeuge minutiös nachgebildet wären. Beispiel Reifen: Die meisten tragen Michelin-Pneus, drei haben Goodyear-Gummis. Der Unterschied? Er ist riesig! Denn die Goodyears gab es damals in einer High-Performance-Version namens Blue Streak (= blauer Streifen), und genau ein solcher war auf jedem Reifen aufvulkanisiert. Der Le-Mans-Sieger 1965, die Version mit der Drogo-Langnase und die # 21 trugen derartige Goodyear-Reifen mit blauen Streifen, die natürlich auch ein anderes Profil als die Michelins aufweisen. Deshalb: unterschiedliche Reifen an den CMC-Ferraris. Natürlich gibt es weitere unterschiedliche Details, je nach Version. Manche haben Lederriemen, Zusatzscheinwerfer und Mud Flaps an den hinteren Radhäusern. Und dann gibt es solch kleine Kleinigkeiten, auf die CMC selbst stolz ist und sein kann. So ist unter der Vorderhaube eine Klappe zu öffnen, worunter das Lenkgetriebe liegt, und dort konnten auch Schmierstoffe nachgefüllt werden. Oder unten, am Bauch, das kleine Schläuchlein, das der Tankentlüftung dient und durch ein Loch in der Karosserie vor dem rechten, hinteren Radlauf ins Freie geführt wird. CMC stellt es dar. Dann, auf dem Dach, entweder ein Blaulicht oder zwei Blaulichter oder kein Blaulicht: Von wegen Pace Car oder Streckenkommissar! Vielmehr diente es dazu, dass die Boxencrew bei Nachtrennen den Wagen rechtzeitig erkannte, wenn er in die Box einfuhr. Denn damals ging die Initiative, in die Box zu kommen, noch vom Fahrer aus, nicht von der Strategie am Laptop. Der Pilot hatte seine Benzinuhr im Blick und den Reifenverschleiß im Gefühl. Ebenfalls erwähnenswert: ein weiteres Schläuchlein, eine konstruktive Besonderheit eben dieses Wagens. Von unten mit Blick ins vordere, rechte Radhaus ist ein Schlauch zu sehen, der vom Kühler an den Rahmen geführt wird. Wer es nicht besser weiß, würde sagen: völliger Nonsense! Dem ist nicht so. Tatsächlich wurde Kühlwasser vom vorderen Kühler zum mittig/hinteren Motor nicht in einem eigenen Schlauch befördert, sondern durch die hohlen Rohre des Chassis’. Begründung damals: Das diene der Zuverlässigkeit, es gebe keine Schlauchplatzer. Vielleicht war das eine geniale Lösung, vielleicht aber auch Blödsinn. Jedenfalls wird jeder heutige Restaurator eines Ferrari 250 LM den Konstrukteur für diese Lösung verwünschen!

„Der Ferrari 250 LM ist ein CMC-Modell“

Das Modell ist das erwartete Labsal für die Sinne, vor allem für die Augen, ansatzweise auch für die Finger. Aber zu sehr befingern sollte man es nicht, es ist ein Ausbund an Filigranität. Die Lederriemchen zu öffnen, ist machbar. Sie zu schließen, ist trotz mitgelieferter Pinzette eine Herausforderung, der sich nicht jeder Eigentümer stellt. Das Wort des „Feuerwerks an Details“ ist furchtbar abgegriffen, profan, klischeehaft, wird von einem gewissen Anderen geliebt und inflationär verwendet – und ist eigentlich ein No-Go in Caramini-online. Wir fühlen uns dennoch zu dieser Bezeichnung bemüßigt – alleine, weil uns nichts Besseres einfällt. Es gäbe noch „Ausbund an Präzision“, „Kunsthandwerk in Vollendung“, „Meisterwerk der Modellbaukunst“ – alles längst bekannt und abgedroschen. Der Ferrari 250 Le Mans ist ein CMC-Modell. Das ist ein einfacher Subjekt-Prädikat-Objekt-Satz, aber er sagt alles aus und bedarf keiner Erläuterung.

Mitte/Ende August beginnt CMC mit der Auslieferung des ersten Modells, M-268. Dann folgen die weiteren roten Modelle, danach Silber und Gelb (Farbwechsel in der Lackieranlage). Die Drogo-Nasen kommen zuletzt (Grün, David Piper und Rot, Le-Mans-Sieger). Die Auslieferung erfolgt also gestaffelt und zieht sich in den Herbst hinein. Das alles ist so geplant. Unwägbarkeiten in chinesischen Fabriken hingegen sind nie planbar, aber man muss sie stets einkalkulieren. Es gab bereits einen Appetizer, ein 200-Exemplare-Sondermodell auf der Techno Classica im April 2025 (M-289: rolling Chassis mit Karosserie in Schwarz, dortselbst für 819 Euro zu haben). Später werden noch ein paar Leckerli für hard-core-CMC-Fetischisten kommen, so ein auf 1000 Stück limitierter 250 LM mit transparenter Karosserie (M-270, UVP 799 Euro) sowie in gleicher Auflage das rolling Chassis mit Karosserie in Vitrine (M-269, UVP 848 Euro). Ein besonders nettes (Weihnachts-) Geschenkchen ist A-036 in 500er Auflage für 1796 Euro: Das ist ein Rahmen, an die Wand zu hängen, darin ein kompletter Ferrari 250 LM in neutralem Rot und ein ebenfalls kompletter, aber unmontierter 250 LM, ebenfalls in Rot, der zwar nicht all seine 1800 Einzelteile zeigt, aber sehr viele zusammengebaute Komponenten. Wenn uns jetzt eine Bezeichnung einfiele, die den hard-core-CMC-Fetischisten steigert, würden wir sagen: Für ihn ist dieses Kunstwerk. Aber wie soll man den „hard-core-CMC-Fetischisten“ semantisch noch steigern, ohne ins Religiöse zu verfallen?

afs

Modellfoto: CMC

Modellfotos: bat

Modellfoto: CMC

Foto: CMC

Foto: CMC

Foto: Pierre Dumay via CMC

Foto: CMC

Foto: CMC

Quelle: CMC

Steckbrief:

CMC M-261 bis M-278 Ferrari 250 Le Mans (Pininfarina) 1964. Fertigmodelle Zinkdruckguss/Materialmix. Maßstab 1:18. Auflage je 1500 Exemplare, nur M-266 unlimitiert, M-278 1000 Exemplare, UVP je 703 Euro, M-266 UVP 681 Euro, M-263 und M-278 UVP je 734 Euro.