Liebling einer Kohorte

Der Supersportwagen, den Mercedes nicht baute: Eine ganze Generation ist vom Mercedes C111 fasziniert. Der Prototyp ist bis heute Legende. Er demonstrierte, was in Sachen Leichtbau, Antrieb und Aerodynamik möglich war, und seine Proportionen sind zum Dahinschmelzen. Norev beglückt und mit einem C111-II in 1:18, und die Miniatur hat das Zeug zum Modell des Jahres.

Die zehn Jahre zwischen 1965 und 1975 waren kreativ in Sachen Automobildesign. Die Größten der Stilistenbranche hatten ihre Hochphase und schufen geradezu ikonische Kreationen, angefangen mit dem Lamborghini Miura. Ein Höhepunkt dieses Kreativitätsschubes war sicherlich der Mercedes C111 – und er stammte nicht aus den Hochburgen der karosserieästhetischen Schaffenskunst, sondern aus Stuttgart. Die Jüngeren unter den Boomern wuchsen mit ihm auf, als Kind und Jugendliche, für sie war er der Favorit der Spielzeugkiste, des Autoquartetts, des Posterwahns. Einen ähnlichen Hype wie um den Mercedes C111 gab es allenfalls 15 Jahre später erneut, rund um den Ferrari F40 und seinen Zeitgenossen Porsche 959. Und zuvor und dazwischen und danach nichts Vergleichbares.

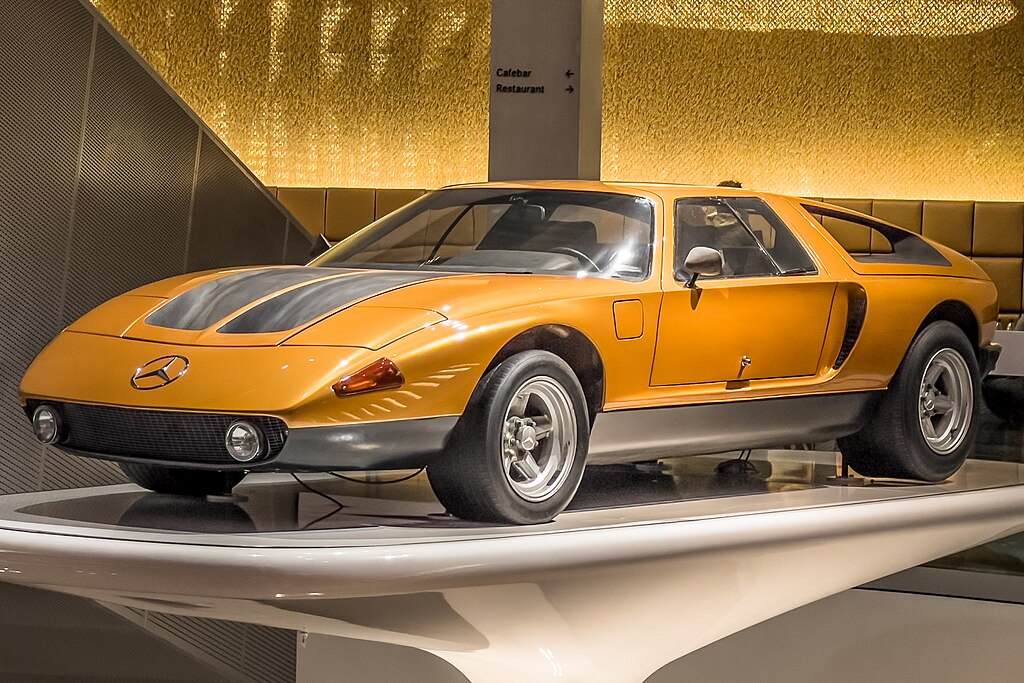

Der C111 war das automobile Gesprächsthema des Jahres 1970. Und 1970 war ein gutes Jahr, vor allem am Anfang, auf dem Genfer Salon im März. Präsentiert wurden Autos, die heute Hochpreisklassiker sind, Citroën SM, Monteverdi Hai, Lamborghini Jarama, Alfa Romeo Montreal. Aber erst die Konzeptfahrzeuge! Drei Studien wetteiferten in Genf darum, welche davon die Besucher am meisten aufwühlten. Da waren der sensationelle Ferrari 512 S Modulo (Design Paolo Martin bei Pininfarina), der Opel CD (gezeichnet vom Opel-Designchef Charles M. Jordan und bereits auf der IAA 1969 erstmals gezeigt) sowie der Wankelmotor-Mercedes C111 in seiner zweiten Variante, also der C111-II.

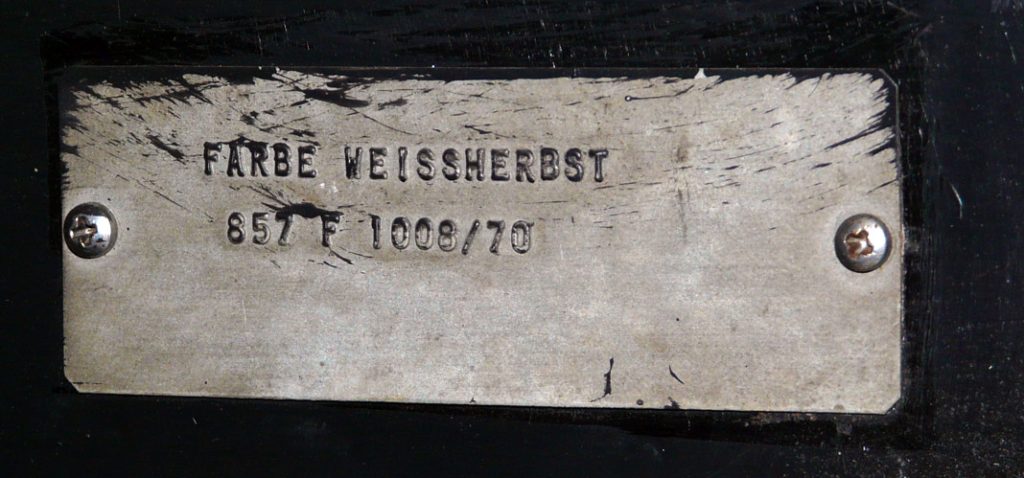

Surrealistische Traumwagen waren sie alle drei, aber dem Mercedes wurde allgemein am ehesten eine Serientauglichkeit zugetraut. Deswegen wurden auch Blankoschecks für ihn unterschrieben, die Daimler-Benz nie einlösen konnte. Unter den Dreien ging der C111 eindeutig als Sieger hervor. Davon deuten bis heute unzählige Spielzeug- und Modellautos – zeitgenössisch gab es vom Modulo nur 43er von Politoys und Pilen, einen 32er von Mercury und einen kleinen Corgi Juniors, vom Opel CD sogar nur eine Miniatur, von Politoys in 1:43. Die kleinen Jungs und die erwachsenen Männer waren vom C111 geradezu hingerissen – zunächst, weil er von Daimler-Benz kam, erzsolide und erzkonservativ, technisch innovativ, aber mitnichten mutig-revolutionär. Niemand hätte Mercedes einen solchen Wagen zugetraut, aber jeder verband mit ihm die positiven Mercedes-Sekundärtugenden. Dann, weil er einen Wankelmotor trug. Er galt in der Zeit zwischen 1967 (Debüt NSU Ro 80) und 1973/74 (Beginn Ölkrise und automobiles Effizienzdenken) als Technologie der Zukunft, als überlegener Ersatz für den Ottomotor. Und dann, weil er ein hinreißendes Design trägt, das noch heute fasziniert. Es ist nicht auf einen Stilisten zurückzuführen, man kann nicht sagen: „Er war es, der den C111 entwarf!“ Der Ur-C111, der so genannte Hobel, hatte letztlich gar kein Design, sondern nur eine ungehobelte Hülle um seine Technik. Der C111-I und -II, in letzterer Form der C111 allgemein in Erinnerung geblieben ist und den Norev nun bringt, wurde im Team um den Mercedes-Stilisten Josef Gallitzendörfer gezeichnet, der neu ins Team gekommene Bruno Sacco koordinierte die Karosserieentwicklung. Und zur Berühmtheit trug natürlich auch die schillernde Lackierung in Orangemetallic bei, damals etwas Unerhörtes. Die Bezeichnung lautet Weißherbst, ist dem Weinbau entliehen und wurde von der BASF-Tochter Glasurit angemischt. Die Öffentlichkeit sah im C111-II den legitimen Nachfolger des 300 Flügeltüren-SL, traute Daimler-Benz zu, den Wagen zur Serienreife zu entwickeln und Deutschland in den Genuss eines 300-km/h-Autos zu bringen. In Autoquartetten stach der C111 alle aus – nur nicht im Hubraum, denn der ist bei Wankelmütigen bekanntlich sehr klein. Wo keine Kolben nervös auf und ab zappeln, gibt es auch keinen Raum, in denen sich diese bewegen, also heben und senken, können (denn daher kommt ja die Bezeichnung „Hubraum“).

Zu seiner Zeit waren Studien entweder schiere Träume, in denen Stilisten und Konstrukteure ihre Leistung unter Beweis stellten, oder rollende Marktforschungsobjekte. So wurden aufregende Kreationen gerne als Forschungsstudie deklariert und sie hatten teilweise tatsächlich „Aufgaben“ zu bewältigen – bei schnellen Wagen ging es beispielsweise darum, die Haltbarkeit von Hochgeschwindigkeitsreifen zu testen. Tatsächlich und vor allem drehte es sich allerdings um die Frage, wie das Publikum reagierte. Begeisterungsstürme ließen das Projekt weiterleben und (teilweise) in die Serie münden, und wenn die Studie floppte, so blieb sie eben nur dafür geschaffen, Experimenten zu dienen, also Reifen zu testen. Bestes Beispiel dafür: Der Opel Experimental-GT von 1965, ursprünglich nichts als ein Forschungsträger, aber mit so viel öffentlichem Applaus versehen, dass drei Jahre später ein Opel GT zu kaufen war. Daimler-Benz fügte sich nicht in dieses Schema. Die Blankoschecks halfen nichts. Der C111 war und blieb ein Versuchsträger, ein leuchtender Fixstern, er weckte Bedürfnisse und stillte sie nicht. Von der Konstruktion Rudolf Uhlenhauts, des Leiters der Mercedes-Rennwagenabteilung, Schöpfers des 300 SL und später Leiters der Pkw-Entwicklung, sollte es 16 Fahrzeuge in den beiden Ausführungen 1969 und 1970 geben, mehr nicht. Manche mutierten während ihres Einsatzes optisch und technisch, und fast alle existieren noch heute. Der erste C111 war ein Versuchsträger für Felix Wankels Kreiskolbenaggregat, als Mittelmotor eingebaut, 1969 als Dreischeiben-, 1970 als Vierscheibenwankelmotor, zuletzt 350 PS stark. Daimler-Benz spekulierte auf den „Wundermotor“, doch bekanntlich starben seine Förderer, sein Benzinverbrauch war ebenso wenig in den Griff zu bekommen wie sein Emissionsverhalten und seine Haltbarkeit, Daimler-Benz stoppte die Wankelentwicklung 1976. Die Motorart und -lage war nicht das einzig Fortschrittliche am C111, auch anderes wurde an ihm erprobt, so die GfK-Karosserie und Fügetechniken wie Kleben und Nieten statt Schweißen. Klappscheinwerfer und Flügeltüren waren zwar faszinierend, aber nicht revolutionär, die neue Mehrlenker-Hinterachse war für Daimler-Benz tatsächlich eine neue Technologie, von welcher der Strich-Achter profitieren sollte (als der C111 entstand, hatten Mercedes-Pkw noch Pendelhinterachsen!). Das allseits bekannte Sicherheitslenkrad mit Prallkopf feierte sein Debüt im C111. Auch die Fuchs-Barockfelge. Eine frühe ABS-Version war auch an Bord. Und man sagt, die runden Rückleuchten stammten vom Unimog.

Das Phantom der Automobilgeschichte

Die „wahren“ C111, also die Wankelsportwagen in Orangemetallic, sind die Versionen I von 1969 und II von 1970, letztere allgemein bekannter, das Fahrzeug vom Genfer Salon im März 1970, die Norev-Neuheit, stilistisch zwar dem Ersten ähnlich, aber in jeder Hinsicht perfektioniert. Das wären Autos gewesen, um Party zu machen. Aber das war nie im Sinne der schwäbisch-pietistischen Daimler-Leute. Mit dem C111 in Serie konnte man keine Rennen gewinnen und auch nicht unbedingt Geld verdienen. Also hatte eine Serie, auch eine kleine, keinen Zweck und ergab keinen Sinn. Damit die in die Prototypen-Entwicklung investierten, harten D-Mark doch noch zu etwas Nutze waren, entschied sich Daimler-Benz zu einer Zweitverwertung, nachdem der Wankelmut abgekühlt war: Der C111 startete seine Karriere als Rekordfahrzeug mit Hubkolbenmotor. Zwei Versionen entstanden mit Fünfzylinder-Diesel (C111-II D 1976 und C111-III 1978), der C111-IV hatte 1979 einen Otto-V8 und fuhr im Mai 1979 auf der Rundstrecke in Nardò Rundenrekord (403,978 km/h), doch er hatte mit dem Urmodell optisch keine Gemeinsamkeiten mehr. Die letzten Tests mit einem C111 erfolgten 1989. Dann wurden die unersetzlichen Fahrzeuge eingemottet, um sie für die Zukunft zu erhalten. Um einen fahrfähigen C111 zur Hand zu haben, transplantierte Daimler-Benz einem Exemplar einen 200 PS starken 3,5-Liter-V8 aus der S-Klasse. Und dann kam Pebble Beach 2024: Dort präsentierte Daimler-Benz einen rückgerüsteten und fahrbereiten C111-II mit Wankelmotor – also im Originalzustand. Der allererste C111, der „Hobel“ mit Behelfskarosserie, wurde verschrottet. Vom C111-I sind drei Exemplare verloren (verschrottet, Totalschaden), der einzig Überlebende ist an das Automuseum Langenburg verliehen. Die sechs Fahrzeuge der Version C111-II existieren alle noch im Mercedes-Eigentum.

Wenn Daimler-Benz den C111 gebracht hätte, so wäre er in einem Atemzug mit dem Lamborghini Miura genannt worden, aber er wäre fahrbarer, tauglicher, präziser, perfekter gewesen, weniger divenhaft – deutscher eben. Im Kontext des C111 ist nahezu alles im Konjunktiv. Und genau das ließ die Legendenbildung reifen: Der C111 wurde zum Phantom der Automobilgeschichte. Er war ein rollendes Labor, die Speerspitze der Mercedes-Entwicklung und jahrelang Statist in Werbeanzeigen neben käuflichen S-Klassen. Ob letzteres klug war? Eine topaktuelle und brandneue S-Klasse sah 1972 doch wie ein Oldtimer neben dem C111 aus.

Unzählbar ist die Anzahl an zeitgenössischen Miniaturen, vom kleinen Wiking-Modell über den Matchbox-Maßstab, ganz stark vertreten ist 1:43, größer gab es auch vieles, mit Funktionen à la Schwungrad oder Elektroantrieb, von Schuco und Gama, aber auch sehr Schönes aus dem Ausland, sogar aus dem Ostblock, auch aus Hongkong. Wer als Spielzeugautohersteller schnell war, nahm den C111-I zum Vorbild. Wer prokrastinierte (das Wort war damals noch nicht erfunden!), hatte ausnahmsweise Glück, denn er konnte den ästhetisch schöneren C111-II machen. Zu Modelautozeiten allerdings gab es nicht allzu viele C111, Minichamps, Norev und Ixo machten ihn in 1:43, Kleinserienhersteller wie Neo und Autokult setzten auf Diesel-Sonderversionen oder den eher verschmähten C111-I, und in 1:18 hatten wir bis dato lediglich ein prähistorisches Modell von Guiloy, einen C111-II, dem man Güte durchaus bescheinigen muss, aber dem man sein Alter einfach ansieht. Das BoS-1:18-Modell, auch ein C111-II, ist schön, aber als sealed-Resiner für so manchen Sammler schlichtweg ein No-Go. Jetzt kommt Norev.

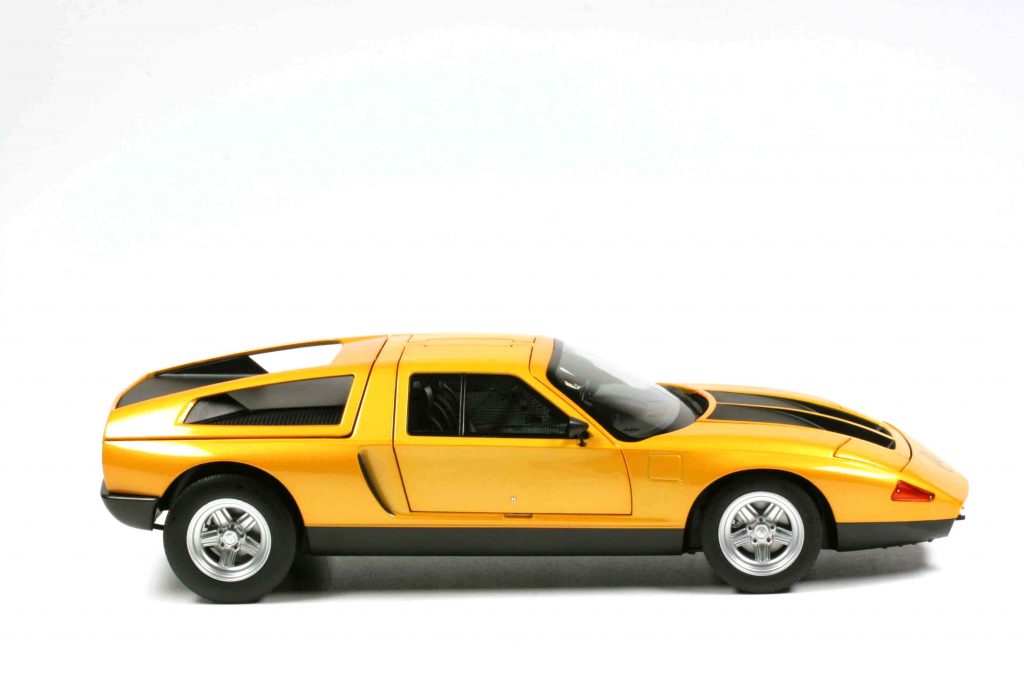

Der Typ 2, also der C111-II, hat große Entlüftungsschächte für die in der Front verstauten Kühler, eine tiefere Gürtellinie und vergrößerte Scheiben. Er ist „schöner“, sagt man im Allgemeinen, und wir schließen uns diesem Urteil an.

Zweite Version möglich, aber unsicher

Als der C111 von Norev auf der Spielwarenmesse als unlackierter Rohling ausgestellt war, fand er großen Zuspruch, ja Bewunderung. Nun ist er im Anrollen und das Industriemodell soll noch in diesem Monat bei Daimler-Benz verfügbar sein (130 Euro), kurz darauf kommt das Fachhandelsmodell (120 Euro), das identisch sein wird, nur die Verpackung unterscheidet sich. Theoretisch könnte Norev eine Variante auf dieser Basis erstellen, nämlich das Ausstellungsstück vom Genfer Salon 1970. Dort trug der Wagen keine mattschwarzen Segmente auf der vorderen Haube und die Außenspiegel in Wagenfarbe. Ob diese (weniger bekannte) Version je kommen wird, lässt Produktentwickler Sascha Voss offen.

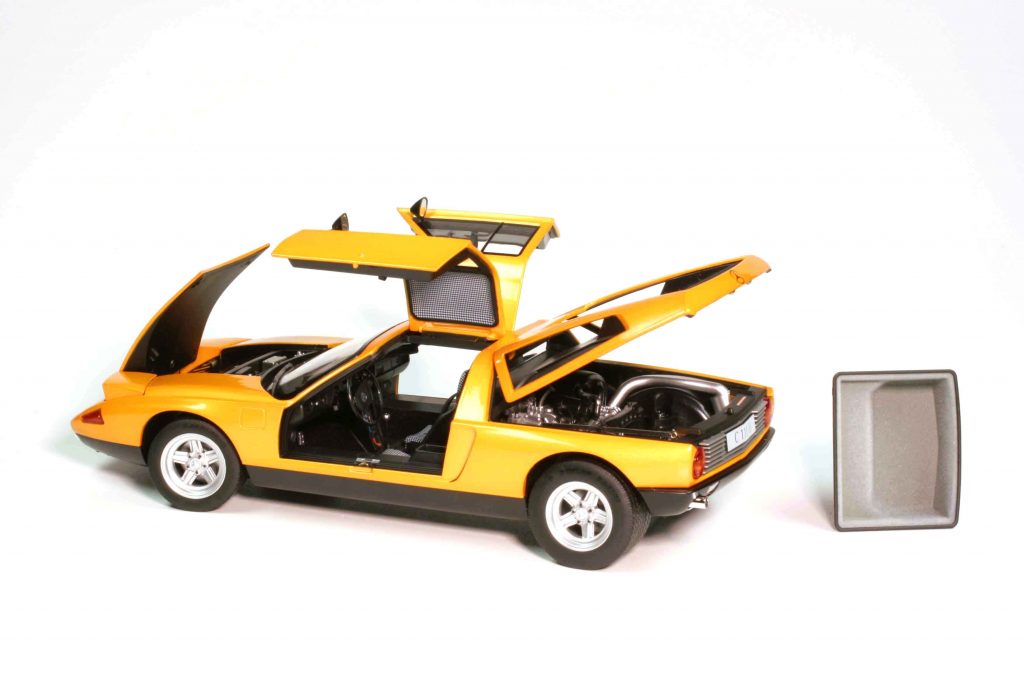

Das Modell ist aufwendig konstruiert. Voss orientierte sich in der Machart an den jüngsten Porsche seines Kollegen Ben Schumacher. Der C111 hat fotogeätzte Grills an der Front, an der vorderen Haube und an der Heckklappe (= Motorhaube) bekommen. Der „Kofferraum“, eher eine Wanne, liegt, wie beim Vorbild, nur auf und kann herausgenommen werden. Die Klappscheinwerfer lassen sich über einen Schieber an der vorderen Unterseite öffnen und schließen. Alles geht auf, natürlich, das Modell lenkt und federt. Die Scharniere für die Flügeltüren sind, wie schon beim 300 SL Flügeltürer, so flach wie möglich und mit einem ungefähren 90-Grad-Winkel konstruiert und verfügen über eine Metallplatte als Gegenlager, um offen zu halten. Deshalb muss beim Öffnen und/oder Schließen auf halbem Wege ein kleiner Widerstand überwunden werden. Die Türen schließen mit der Präzision und dem Klang eines Fallbeils. Der Öffnungswinkel der hinteren Haube ist relativ klein, was dem Vorbild geschuldet ist. Das stimmt so!

Pepita über Kopf

Das Modell erfüllt alle Hoffnungen, welche der Sammler auf den Prototypen setzte, als er auf der Messe stand. Ein wundervolles Automodell! Die Lackierung in Weißherbst ist 1A, und Voss hatte seine liebe Mühe, den Farbton genau zu bestimmen („Ich konnte ja nicht am Original im Mercedes-Museum ein Stück Lack abkratzen.“), denn in den Datenbanken der Lackhersteller findet sich die Zusammensetzung dieser nur am C111 verwendeten Farbe naturgemäß nicht. Das Modell ist nach aktuellen Norev-Prinzipien gemacht, viel Liebe zum Detail gepaart mit hoher Professionalität. Wir finden nichts, was uns missfällt, aber genügend, was uns begeistert – wobei wir zugeben, zu jener Kohorte zu gehören, deren kindliches Autoleben vom C111 mitbestimmt wurde. Grandiose Penta-Felgen, beschriftete Reifenflanken, nur ein Auspuffendrohr, dieses verchromt und hohl, klasse Leuchten, nicht nur die Sitzbezüge mit Pepitamuster, sondern auch die Oberseite der Flügeltüren, passende Sicherheitsgurte, das Interieur vorbildlich-provisorisch (wie das eben bei einem Prototypen ist), die Armaturen hinter Glas, sogar das anormal aufrecht stehende Radio in der Konsole ist nachgebildet. Der Fußboden ist beflockt, ebenso wie die Kofferraumwanne. Ja, und hinten innen, sehr tief verborgen, sitzt der Wankelmotor. Das ist – es scheint uns erstmalig bei Norev – ein separat eingesetztes Aggregat zu sein. Sieht anders aus als jeder bekannte Motor, ist verhältnismäßig klein, hat Zusatzaggregate, die wir mangels Ingenieurausbildung nicht deuten können, aber für ihre Optik und Machart loben. Das Getriebe sitzt hinter dem Motor, darüber ist die Kofferraumwanne situiert.

Der C11 begeistert rundweg. Das Auto selbst natürlich aufgrund seiner Optik. Denn es beweist, dass Autos mit Mittelmotorlayout durchaus schön und elegant sein können. Was Pininfarina damals (noch) nicht konnte und Marcello Gandini bei Bertone längst konnte – Josef Gallitzendörfer konnte es ebenfalls. Und dann natürlich das Modell. Wobei es ja, wenn man gut arbeitet, nicht schwierig ist, nach einem wunderschönen Vorbild ein wunderschönes Modell zu schaffen. Aber selbstverständlich ist das nicht. Es gibt genügend Modelle am Markt, deren mangelhafte Gestaltung zur Karikatur eines schönen Originals führten. Seien wir also froh, dass Norev den C111 machte.

afs

Modellfotos: bat

Foto: afs

Foto: Johannes Maximilian

Foto: Sascha Voss

Steckbrief:

Norev 183060 (Norev-Bestellnummer)/B6 604 0709 (Mercedes-Bestellnummer) Mercedes C111-II 1970 orangemetallic. Fertigmodell Zinkdruckguss, Maßstab 1:18. UVP bei Norev 120 Euro, bei Mercedes 130 Euro.