Das unbekannte Wesen (IV):

Größtmöglicher Materialmix

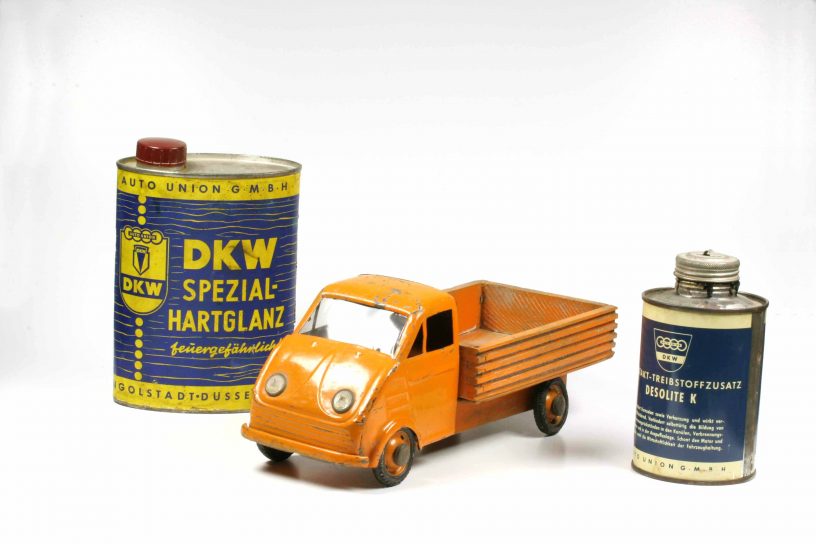

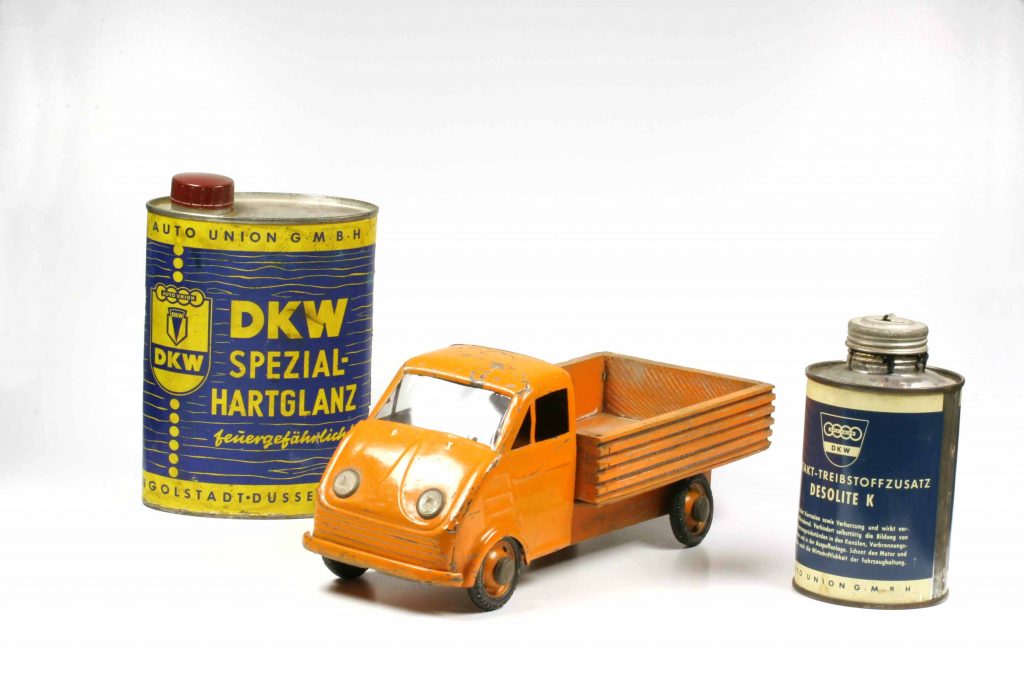

Aus Spanien kommt ein abgeliebter, aber höchst spannender DKW F89L Pritschenwagen aus den 50er Jahren im Maßstab 1:15. Formal ist er schön, historisch kaum einzuordnen, sonderlich häufig scheint er auch nicht zu sein und er besteht aus einer Vielzahl unterschiedlicher Materialien. Grund genug, ihn sich genauer anzusehen.

Aus der Sicht des automobil Interessierten war Spanien früher ein ganz besonderes Land. Früher – das war zu Francos Zeiten. Der General und Diktator schirmte während seiner 39 Jahre langen Amtszeit von 1936 bis 1975 das Land ab, versuchte, es autark zu gestalten, hatte keine Devisen zum Ausgeben. Das generierte auch eine sehr spezielle Automobilindustrie und – in deren Folge – eine Spielzeugindustrie ganz eigener Prägung. Ins franquistische Spanien wurde kaum etwas importiert und aus dem Lande wurde kaum etwas exportiert. Es herrschten planwirtschaftliche Grundzüge und es galten gesetzlich festgelegte Höchstpreise. Erst in den 60er Jahren drehte Franco auf US-amerikanischen Druck das Ruder in Richtung Wirtschaftsliberalismus, der ein spätes „Wirtschaftswunder“ hervorbrachte. Doch Spanien blieb ein weitgehend in sich geschlossener Mikrokosmos, in dem sich dadurch eine ganz eigene automobile DNA entwickelte. Fahrzeuge wurden in Lizenz gebaut oder montiert, mit lokaler Wertschöpfung und zunehmenden Unterschieden zu den Originalen. Und spanische Spielzeugautos hatten auch eine solche eigene DNA: Sie sind unverwechselbar, sie sind teilweise sehr aufwendig, sie sind heute gesuchte Sammlerstücke. Außerhalb Spaniens waren sie kaum bekannt, da es fast ausschließlich private Exporte gab, resultierend aus dem Tourismus-Boom in den 60er Jahren: Mit nachhause genommen wurden Souvenirs aus dem Spielzeugladen oder Strandbazar.

In Spanien entwickelte sich nach dem Übergang von den traditionellen Materialien Blech und Holz hin zu Kunststoff eine ganz eigene Machart der Spielzeugautos, der nahezu alle großen Hersteller nachkamen: Plastik zeigte sich nicht in seinem Naturzustand. Spanische Plastikautos waren allesamt lackiert, teilweise sogar sehr aufwendig mehrfarbig mit Schablonen, und die Spanier konnten gut lackieren! Die Blechbodenplatten haben auch einen Wiedererkennungseffekt, weil sie mehrheitlich in bunten Hammerschlaglacken eingefärbt sind. Die Machart ist stets dieselbe, eben die spanische Art – egal, ob die Modelle nun von Rico, Paya, Sanchis, JYE, Clim, Gozán, Comando, Vercor, Molto, Fundiplastic, Plasticos Albacete oder auch einem weniger bekannten Hersteller kommen. Das Zentrum der spanischen Spielzeugindustrie war Ibi/Alicante. Alle uns bekannten Spielzeugautohersteller kommen aus dieser relativ kleinen Stadt (heute 24.000 Einwohner, 1960 waren es nur 10.000, 1970 immerhin 30.000).

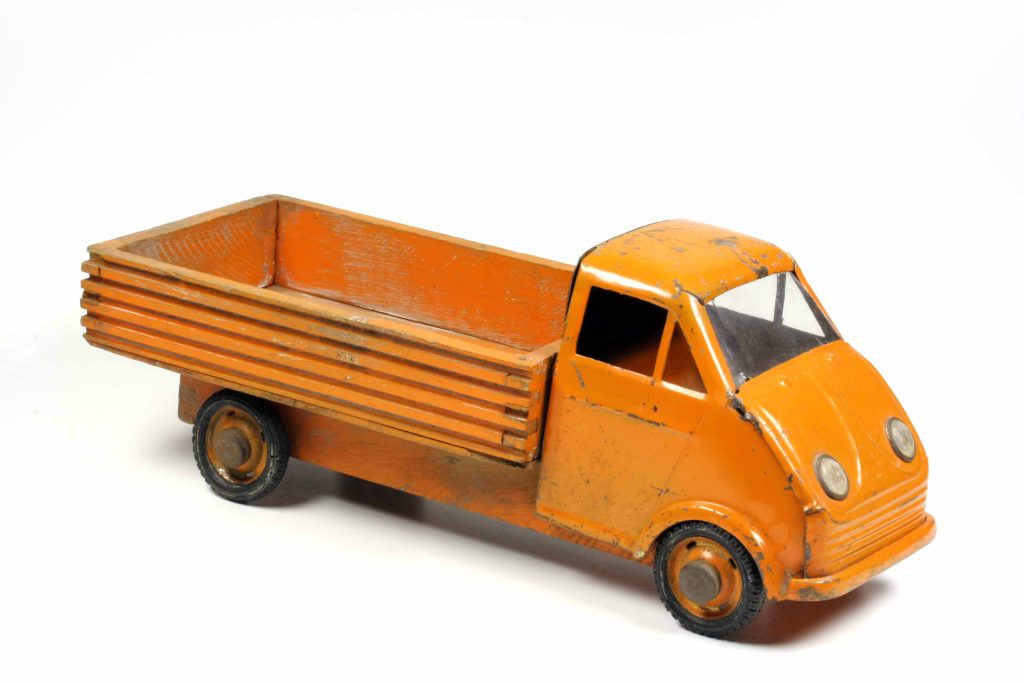

Unser DKW stammt aus der Zeit, als Blech und Holz noch die traditionellen Materialien gewesen waren, bevor sie abgelöst wurden von modernen Werkstoffen – welche, dem heutigen Zeitgeist entsprechend, wieder unmodern, weil fossil sind, und von ihren Vorgängern erneut abgelöst werden sollen: lebendiges Holz statt totem Plastik. Der Miniatur-DKW lässt keinerlei Rückschlüsse auf seinen Hersteller zu, in der einschlägigen Literatur finden wir ihn nirgends, Sammlerkollegen wissen nichts – aber jeder blickt ihn mit mehr oder weniger Bewunderung an. Ein größerer Materialmix ist kaum denkbar: Das Fahrerhaus aus Blech. Dessen Verglasung aus Zellophan. Rahmen und Pritsche aus Holz. Die Felgen vermutlich aus Zinkdruckguss. Und wenn die steinharten Reifen, wie angenommen, aus ausgehärtetem Gummi bestehen, so stecken in diesem Spielzeugauto fünf grundverschiedene Materialien. Das muss man als Hersteller erst mal schaffen, und es belegt, dass die unbekannte Spielzeugfirma produktionstechnisch recht breit aufgestellt war – es sei denn, es handelte sich um eine Kooperation verschiedener Betriebe, die zulieferten. Aber das dürfte wohl nicht herauszufinden sein, wenn schon der (Haupt-) Hersteller des DKW Pritschenwagens unbekannt ist.

Stattlich, gut getroffen und gut abgeliebt

Ein stattliches Spielzeugauto, knapp 30 Zentimeter lang, der Maßstab liegt bei 1:15, und komplett orange lackiert ist der DKW Pritschenwagen. Das Fahrerhaus mit seinen zahlreichen Sicken und Ausbuchtungen sowie den nur linksseitigen Motorlüftungsschlitzen ist erstaunlich gut detailliert und besteht aus drei Teilen: zunächst die beiden Flanken und das Dach als Einheit, sodann die Frontpartie mit separaten Scheinwerfern (Kunststofflinse plus blecherner Einfassungsring), zuletzt die Bodeneinheit, die zur Stabilisierung ebenfalls Sicken trägt. Ein separates Anbauteil ist die vordere Stoßstange. Die Proportionen des Originals sind gut getroffen. Wer den DKW F89L im Original kennt, erkennt in diesem Modell sofort sein Ebenbild. Der Rahmen aus Holz ist denkbar einfach gestaltet, orientiert sich aber am Original. Darauf eine fünfteilige Holzpritsche, mit Nuten strukturiert. Die Räder könnten ebenfalls aus Blech geprägt sein, vielleicht sind sie auch Zinkdruckgussteile, darauf eine ehedem glänzende und heute korrodierte Radkappe aus Blech. Die Reifen sind hart wie Stein, aber nach wie vor rund und profiliert, wahrscheinlich uralter, ausgehärteter Gummi. Gemarkt ist das Modell nicht. Ein Kind schrieb mit Bleistift an die Unterseite des Holzrahmens „CHAA 0168“ – was immer das bedeuten mag.

Der DKW war ein Fundstück auf der Megabörse im elsässischen Mulhouse vor rund zehn Jahren. Diese wird regelmäßig von einem spanischen Aussteller besucht, der ausschließlich spanische Großmodelle anbietet, also die schön gemachten Paya-, Rico und Sanchis-Modelle sowie deren Verwandten. Man kauft bei ihm Modelle, die man sonst nirgends sieht. Natürlich verlangt er selbstbewusste Preise, aber immerhin muss er von Madrid, wo er ein Ladengeschäft unterhält, 1500 Kilometer weit nach Mulhouse fahren, und laut Börsenbetreiber Thierry See ist er langjähriger Rekordhalter, was den Anfahrtsweg betrifft (die ebenfalls regelmäßig anwesenden Dänen aus Kopenhagen haben „nur“ 1100 Kilometer zu bewältigen). Seine Preise darf man also als Liebhaberpreis plus Benzinkostenbeteiligung betrachten. Seit 30 Jahren kommt er regelmäßig nach Mulhouse, man kennt sich. Und er kennt sich aus. Dennoch konnte auch er keinen Hersteller benennen, erzählt aber gerne aus der Frühzeit spanischer Spielzeugautos, dass teilweise kleinste Manufakturen, die Kochgeschirr oder Putzeimer oder sonstige Nützlichkeiten herstellten, so ganz nebenbei auch Spielzeug machten. Die Materialien zu besorgen, war kein Problem. Und der Rest war Handwerkskunst. Somit ist das Nichtwissen um den DKW-Hersteller also keine Ignoranz (und schon gar keine Faulheit, fünf Minuten im Internet zu recherchieren). Womöglich ist er schlichtweg unbekannt. Damit muss man leben, und der DKW ist nicht das einzige unbekannte Wesen in der Sammlung.

Begehrter Wiederaufbauhelfer nach dem Krieg

Die Auto Union war bis Kriegsende eine rein sächsische Angelegenheit, danach somit in der sowjetisch besetzten Zone. In der Münchner Filiale hatten bereits im Juni 1945 Besprechungen stattgefunden. Ihr Ziel: die Neugründung der Auto Union in Westdeutschland. An eine Fabrikation war nicht zu denken. Aber weil die Wehrmacht den DKW verschmäht hatte, war der Bestand übrig gebliebener Vorkriegsfahrzeuge und deren Ersatzteilbedarf hoch.

Die Männer um ex-Vorstand Richard Bruhn und den Vertriebs- und Werbechef Carl Hahn gründeten in Ingolstadt das Zentraldepot für Auto-Union-Ersatzteile für die amerikanisch besetzte Zone, der ehemalige Technische Vorstand William Werner übernahm das gleiche in Oldenburg für den englisch okkupierten Teil Deutschlands. Unter Bruhn gründeten ehemalige führende Mitarbeiter die neue Auto Union mit Sitz in Ingolstadt. Vorrangiges Ziel war neben der Ersatzteilversorgung die Fabrikation des bekannten Motorrades RT125 sowie eines neuen Lieferwagens mit dem bewährten 700-cm³-DKW-Frontantriebsmotor unter der Typenbezeichnung F89L.

Die Geschäftsleitung kaufte Rheinmetall-Borsig in Düsseldorf deren Werk II ab, um hier den neuen DKW-Personenwagen F89P, also die neue Meisterklasse, zu bauen. So war 1950 die Marke DKW wie ein Phoenix aus der Asche wieder entstanden. Der Schnell-Laster F89L war die erste DKW-Nachkriegs-Neukonstruktion und mit seiner Frontlenkerbauart richtungsweisend. Der Lieferwagen hatte eine raumsparende, drehstabgefederte Hinterachse anstelle der für den DKW typischen, hoch bauenden Schwebeachse. Präsentation war auf der Export-Messe in Hannover 1949, Produktionsbeginn im folgenden Herbst. Der Markt nahm den Schnellaster begierig auf, Lieferwagen waren in der frühen Nachkriegszeit weit wichtiger als Personenautos. Erst hatte er nahezu keine Konkurrenz, was sich aber bald ändern sollte: VW lancierte den Bulli, Tempo den Matador, Ford den FK1000.

Der DKW F89L erhielt 1952 einen längeren Radstand, eine breitere Spur und ein Viergang-Getriebe, 1954 erstarkte er als Typ 30 um acht auf 30 PS durch Einbau eines 800-cm³-Zweizylinders, und der Shell-Mixer erübrigte den lästigen Umgang mit der Mischkanne beim Tanken. Im Folgejahr bekam der Schnell-Laster den 32 PS starken Dreizylinder-Motor aus dem F93 und blieb als DKW 3=6 F800/3 bis 1962 in Produktion. Knapp 59.000 Lieferwagen, Kombis, Kleinbusse, Pritschenwagen und Sonderaufbauten verließen die Ingolstädter Fließbänder.

Die Auto Union hatte sich an der Industrias del Motor S.A. (IMOSA) in der nordspanischen Stadt Vitoria beteiligt, wo ab 1955 der Schnell-Laster 3=6 mit auf 40 PS erstarktem Motor produziert wurde. Anfang der 60er Jahre modernisierte IMOSA die Front à la DKW Junior und nannte ihn fortan DKW 800S. Daneben entwickelten die Spanier einen Nachfolger, den F1000L, damals wohl einer der elegantesten Lieferwagen überhaupt. Das Design stammte vom italienischen Karosserier Fissore. Den F1000L nahmen die deutsche Auto Union 1963 in ihr eigenes Verkaufsprogramm auf. Aber der Zweitaktmotor war in den 60er Jahren nicht mehr zeitgemäß, und der Lieferwagen erwies sich auf dem deutschen Markt als Flop.

Die IMOSA ging 1968 zusammen mit der Auto Union an Daimler-Benz über, und der F1000L wurde, zuletzt mit Mercedes-Dieselmotor, bis 1975 als DKW gebaut. Danach ging es mit einem Facelift, aber unveränderter Konstruktion als Mercedes N1000 und N1300 weiter (davon gibt es ein 1:50-Industriemodell von Conrad!). Erst 1988 wurden die DKW-Mutanten durch den Mercedes MB100D, der noch immer auf der DKW-Idee basierte, abgelöst (zeitgenössisches 1:50-Modell von Pilen). Heute werden in Vitoria die Mercedes-Lieferwagen Vito und V-Klasse gebaut.

Der DKW F89L war in Spanien weit verbreitet und eine Art Nationalfahrzeug, und so sind diverse Miniaturen dieses Vorbilds aus Spanien kein Wunder. Kurios ist nur, dass alle bekannten spanischen Miniatur-F89L, sowohl zeitgenössisches Spielzeug als such heutige Modellautos von Ixo, die Ursprungsversion darstellen. Es gibt in keinem Maßstab einen DKW 800S mit der Frontpartie im Stile des DKW Junior.

Altes Spielzeug könnte erzählen – sofern es reden könnte

Und wie immer bei solchen Stücken – sofern man sie nicht als reine Vitrinendekoration im Museumsstil betrachtet und behandelt – stellt sich anhand des Zustandes die Frage: Wer war das Kind, das diesen DKW damals neu bekam, lass’ es 1957 gewesen sein? Das Kind muss also ungefähr Jahrgang 1950 sein, heute 75 Jahre alt. Erinnert sich der gestandene Spanier noch seines DKW-Spielzeugautos? War der DKW Urlaubsbegleiter, Gast in Sandkästen, Gegenstand kindlicher Auseinandersetzungen unter Freunden oder Brüdern? Wo und warum hat er überlebt? Deponierte ihn eine Mutter auf dem Dachboden und er kam bei der Hausräumung nach deren Tod wieder zum Vorschein? Man kann seinen Phantasien freien Lauf lassen. Das ist das Schöne an antiquarischem Spielzeug: Es hat Geschichte und ist oftmals älter als der heutige Eigentümer selbst (im konkreten Falle ist es so). Schade nur, dass Spielzeugautos nicht sprechen können. Oder auch nicht. Was wäre das für ein Lärmpegel und eine Kakophonie in der Vitrine, wenn sie es könnten und allesamt Plaudertäschchen oder gar Schreihälse wären!

afs

Modellfotos: bat

Fotos: Archiv afs

Foto: Archiv Audi