Das unbekannte Wesen (3): Austin Kimberley X6 von Trax

Nach Europa dürfte sich wohl kaum jemals ein Austin Kimberley verirrt haben. Denn er ist ein waschechter Australier, ein Mittelklassewagen aus den frühen 70er Jahren. Aber ein 1:43-Resine-Modell von Trax nahm den weiten Weg von China über Australien nach Deutschland auf sich – auch, um sich zehn Jahre später in Caramini-online zu präsentieren.

Trax-Modelle aus Australien gibt es seit 1986, zunächst made in Hongkong, später made in China. Trax ist der Markenname der Firma Top Gear, gegründet von Robert Hill. Hill ist ein großer Fan australischer Fahrzeuge und nahm sich vor, nach und nach die Automobilgeschichte „from down under“ in 1:43 umzusetzen. Zunächst Zinkdruckgussmodelle, seit einigen Jahren, im Zuge immer kleinerer Auflagen, anfangs zusätzlich und heute ausschließlich Resine-Miniaturen. Sie werden ebenso in China gefertigt wie die hierzulande bekannten Resinemodelle, und die Qualität ist auf demselben, chinesischen Niveau: Saubere Lackierung, Fotoätzteile, feine Detaillierung – aber es sind eben australische Vorbilder, die wir hier nicht oder kaum kennen. Ein Holden oder Valiant ist nicht im Bewusstsein europäischer Sammler. Aber für Exotensammler sind australische Modelle ein Faszinosum. Ein Austin Kimberley ist weit spezieller als ein Lamborghini Miura.

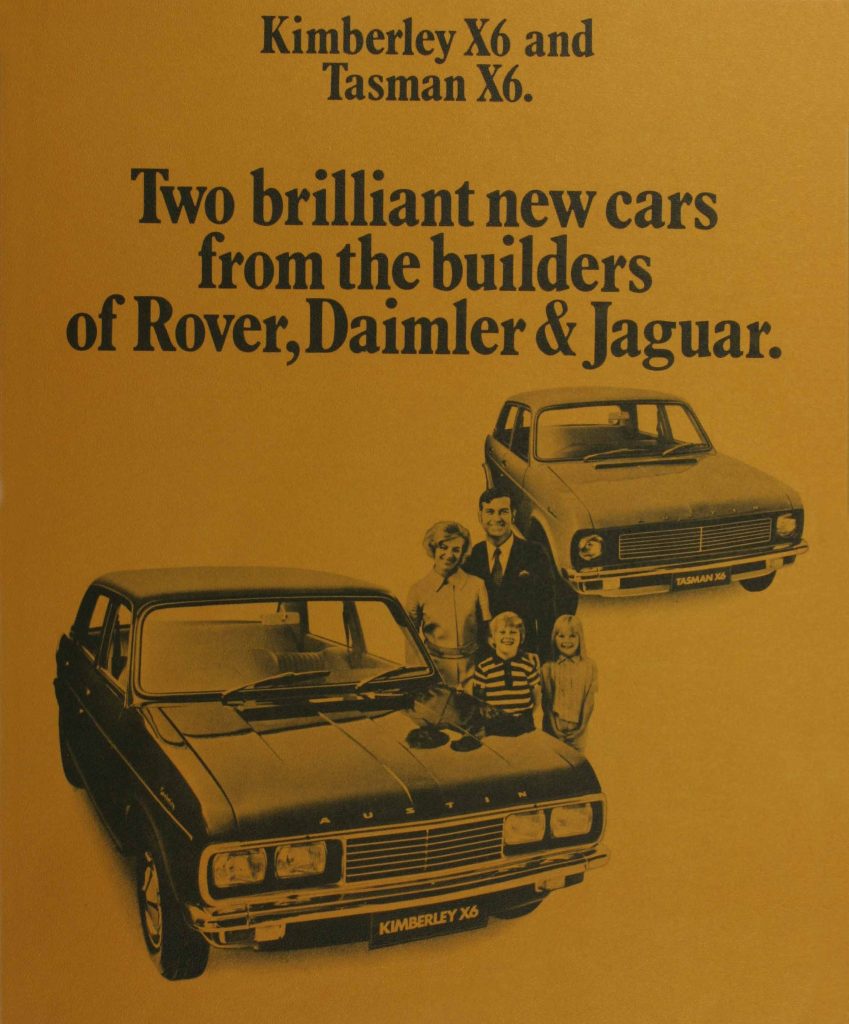

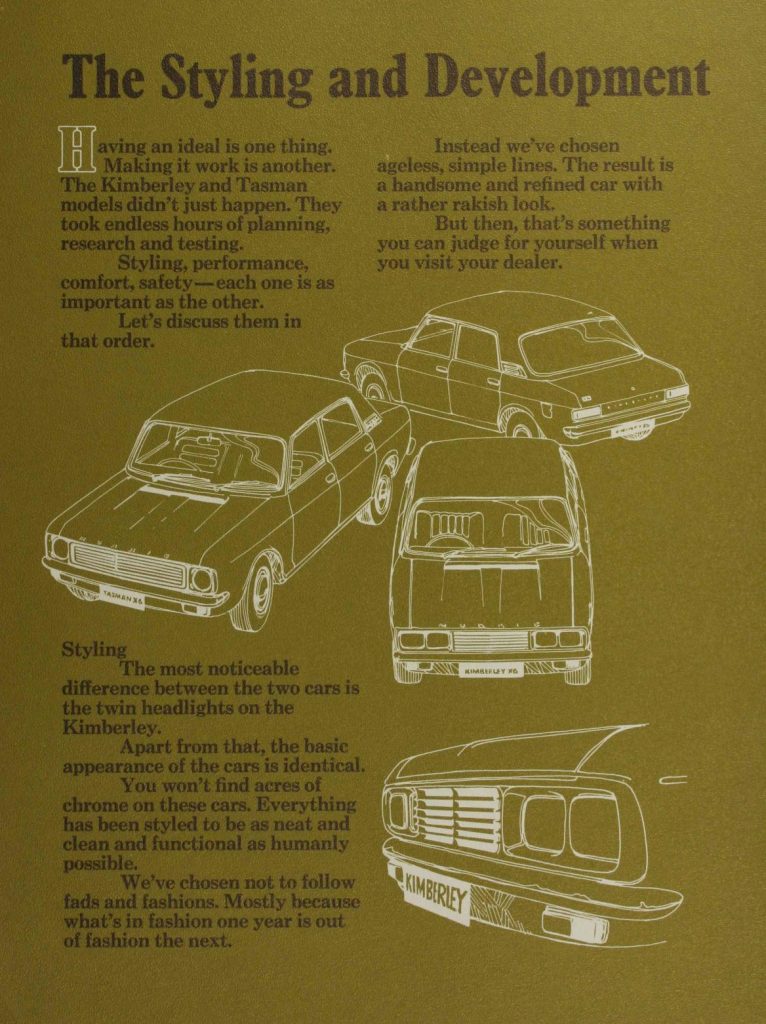

Der Austin Kimberley hat sogar einen europäischen Bezug, was alleine schon der britische Markenname verrät. Er und sein einfacher ausgestatteter Bruder, der Tasman mit runden Einfachscheinwerfern, gehören der australischen Leyland-Modellfamilie X6 an und basieren auf dem englischen Austin 1800 mit dem Entwicklungscode ADO 17 und dem (nur auf der Insel gebräuchlichen) Spitznamen Landcrab (= Landkrabbe, Bezug nehmend auf Land Rover = über das Land Wandernder, Vagabund). Der Australier unterscheidet sich vom Briten durch eine völlig neu gestaltete Front und ein Stufenheck (beim Engländer halb schräg abfallendes Stummelheck), und er trägt einen 2,2-Liter-Sechszylinder unter der Haube, der extra für ihn konstruiert wurde. Die Fahrgastzelle des Australiers hingegen blieb gegenüber dem englischen Austin 1800 unangetastet. Wir können also von einem sehr umfangreichen Facelift sprechen. Gegenüber den konventionellen Australiern der frühen 70er Jahre von Holden (General Motors), Ford und Valiant (Chrysler) mit Heckantrieb und starrer Hinterachse an Blattfedern war der Austin mit seinem Frontantrieb, der „hydrolastischen“ Federung und der Einzelradaufhängung rundum sehr fortschrittlich.

Im Tasman leistete der 2,2-Liter-Sechszylinder 102, im Kimberley 115 PS dank Doppelvergaseranlage. Diesen Motor verwendete British Leyland in England später auch, und zwar im Austin 2200 ADO 17 und in dessen Nachfolger Leyland Princess ADO71, und in Australien wurde er auf 2,6 Liter aufgestockt und trieb den Kimberley-Nachfolger Leyland P-76 an. Sonderlich erfolgreich war das Duo Tasman und Kimberley nicht, zwischen 1970 und 1972 liefen nur 12.194 Exemplare vom Band. Sein Problem war, dass er, als britische Konstruktion, nicht robust genug für die australischen Klima- und Landschaftsbedingungen war. Dort herrscht teilweise extreme Hitze, und viele Fernstrecken waren damals nicht asphaltiert, sondern Schotterstraßen. Das hielten die Austins nicht aus, die lokal konstruierten Holden, Ford und Valiants aber schon. Eine starre Hinterachse mit Blattfedern mag zwar nicht so komfortabel sein wie Einzelradaufhängung mit einer komplexen Federungskonstruktion. Aber sie ist dauerhafter im „Outback“. Darüber hinaus war der Kimberley/Tasman, konstruiert nach dem Prinzip des Mini-Erfinders Alec Issigonis, „innen größer als außen“, hatte also relativ kleine Außenmaße, aber immens viel Innenraum. Das wusste man in Europa zu schätzen. In Australien aber nicht, wo Ford und Chrysler ihre nach US-Maßstäben konzipierten Fahrzeuge anboten. Die machten optisch einfach mehr her! Immerhin dachte British Leyland darüber nach, den Kimberley als Topmodell ins englische Programm zu übernehmen. Aber Anfang der 70er Jahre begann der Abstieg von British Leyland, Streiks, Massenentlassungen, Qualitätsmängel, Missmanagement… Da war einfach kein Platz für den Kimberley in Großbritannien.

Ein Trax-Modell ist in Europa nahezu nicht beim Fachhändler erhältlich. Trax wird im Direktverkauf vertrieben und Trax versendet weltweit. Bestellbar ist das komplette Trax-Programm im Internet unter www.topgear.com.au, die Preise sind in australischen Dollar gehalten (ein australischer kostet weniger als ein US-Dollar!), und Trax zieht bei Export nach Deutschland die australische Mehrwertsteuer ab. Dafür muss das Modell in Deutschland verzollt werden. Top Gear akzeptiert nur Kreditkarten, kein Paypal. Den Kimberley kann man aber nicht mehr fabrikneu kaufen, er ist heute eine (selten angebotene) Börsen- oder Ebay-Angelegenheit. Er erschien 2015 und trug die Seriennummer TRR11. Damals kostete er in Australien 84,95 australische Dollar; mit Porto und Zoll hat unser Exemplar rund 80 Euro gekostet. Faustregel also: Letztlich kostet ein Trax-Modell den deutschen Kunden ungefähr die gleiche Summe in Euro, wie es in seiner Heimat in australischen Dollar kostet. Aber auch Trax-Modelle sind teurer geworden. Für 80 australische Dollar gibt es sie lange nicht mehr, heute berechnet Trax zwischen 115 und 150 australische Dollar für einen Resine-43er.

Trax dürfte mit dem Austin Kimberley nicht reich geworden sein. Normalerweise bringt Trax von jedem Modell Varianten, entweder andere Farben oder Versionen wie beispielsweise ein Taxi oder ein Custom Car. Der Kimberley hingegen erschien in der einzigen Farbe Ochre Yellow und wurde danach nie wieder aufgelegt. Die australischen Sammler schienen damals vor zehn Jahren das Trax-Modell ebenso wenig geliebt zu haben wie die Käufer eines „echten Autos“ Jahrzehnte zuvor den originalen Austin Kimberley und Tasman. Ein Verlierertyp also, ein Underdog. Und eben deshalb charmant.

afs

Modellfotos: bat

Quelle: Archiv afs

Foto: 1961australian

Foto: Andrew Bone